廖德凱 >> 正文

法治沒有鐵案,只有鐵的程序

廖德凱

2014年12月29日

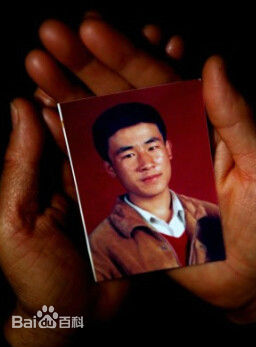

呼格吉勒圖案曾被認為是一樁“鐵案”,許多辦案人因此獲得葆獎。如今,呼格案終于得到了一個遲來的轉折,追責程序啟動,有媒體希望,尊重程序,相信證據,服從法律,從一起錯案追責開始,將追責案辦成“鐵案”。

事實上,從法治意識和法治秩序本身的角度來講,無論是如何的程序合法、證據確鑿,都不能夠以“鐵案”稱之。在法治秩序之中,沒有鐵案,而只能有鐵的程序。鐵案意識往往是一種主觀認知,而法治秩序最忌主觀意識;只有程序意識才能擺脫主觀偏見,以“程序正義”實現案件最大程度的客觀還原。

現代法治社會本質上是規則社會,也就是在通過一定程序確定的規則下進行各種活動的社會。在以規則、規矩來確定行為合法性的今天,應當以案件過程的程序正當性、合法性來判斷一個案件辦理的好壞,而不是以懲處的結果本身來評判。而“鐵案”思維就是一種結果思維,而非過程思維。以“鐵案”思維來考量案件,則每一個法院判決的案件,都可以被稱為鐵案,因為判決本身就是對案件結果的兌現。

法律的實現過程不能有情,法律程序是客觀還原案件的規則,如果打破了這種規則,案件的還原過程就會被主觀臆斷、破案意志、社會壓力、甚至私欲所侵蝕,當因為各種主觀因素的影響取得了足夠的“證據”時,每個人都會相信這是一個“鐵案”。相反,如果以規則至上來對待案件,勿須有“辦成鐵案”的壓力,在程序和規則上對案件進行還原,這種“無情”才能真正回歸法律本位。

以呼格案來說,其死刑判決的“依據”其實是充分的,根據這些“證據”進行判決,以法律對照,可謂“鐵案”;但由于程序上受到主觀因素影響,導致判決的基礎完全不存在,證據事實上成為空中樓閣。而其無罪判決書,并未對事實進行確定,比如并未在判決書中確認“呼格吉勒圖不是殺人兇手”,而只說“原判認定原審被告人呼格吉勒圖犯故意殺人罪、流氓罪的事實不清,證據不足”。這就是客觀表述,而不作事實判斷。如果以“鐵案思維”解讀,再審判決書自然不能算是“鐵案”,但我們卻知道,這份判決書經得起檢驗,除了另有兇手落網外,還在于嚴格的法律程序。

因此,對于該案的追責,我們也同樣不應以“鐵案思維”去期待,而應希望司法機關能夠同樣以“鐵的程序”來查明相關責任人是否在呼格案中存在職務犯罪行為。如果通過“鐵的程序”證明當年的相關辦案人職務犯罪“事實不清,證據不足”,我們亦當接受;如果以主觀因素進行此案的追責,那么,哪怕真的“告慰了呼格吉勒圖”,我們的擔憂也不會稍解半分。

【責任編輯:管理員】